Teil 2: Algerien

"Bahr bela ma", "Meer ohne Wasser" - Algerien

Mittwoch, 04.11.92

Auf der marokkanischen Polizeistation müssen wir uns abmelden. Stempel in den Paß - es geht schnell und problemlos. Weiter zum eigentlichen Grenzübergang. Auf der marokkanischen Seite will man nur den Stempel sehen. Kirstin muß jedoch noch ins "Amtszelt", da das Auto auf ihren Namen zugelassen ist. Die ganze Grenzstation besteht nur aus vier Zelten, wahrscheinlich kommen pro Tag ebenso viele Touristen vorbei - eine ruhige, lockere Atmosphäre.

Zwei Kilometer weiter der algerische Posten. Alles ist in Containern untergebracht, reichlich Personal empfängt uns. Paß- und Visakontrolle gehen noch ganz flott. Dann werden die Autopapiere verglichen und die Suche nach der Fahrgestellnummer beginnt: Die Zöllner begnügen sich nicht mit der Plakette, auf der die Nummer steht, sondern wollen die eingestanzte sehen. Wir haben allerdings keine Ahnung, wo sich diese befindet. Rumsuchen und Ratlosigkeit beiderseits. "Tut mir leid, Sie müssen nach Marokko zurück!"

Wir glauben, unseren Ohren nicht zu trauen und weigern uns. Wir verweisen immer wieder auf unsere gültigen Visa und die Plakette mit der Fahrgestellnummer. Alles ohne Erfolg. Erst als Kirstin anfängt zu suchen und auf der Erde liegt (wie unsittlich für eine Frau!), kommt noch einmal etwas Bewegung in die Sache. Ein deutsch sprechender Kollege, angeblich Experte im Auffinden von Fahrgestellnummern bei deutschen Autos, wird gerufen. Und siehe da, ruck-zuck ist die entscheidende Stelle unterm Bodenblech gefunden. Na also. "Alhamdulillah", Allah sei's gelobt.

Doch der eigentliche Spaß beginnt erst jetzt: Autodurchsuchung, und zwar gründlich. Also alle Türen auf, an jeder ein Zöllner. Alles raus und immer wieder erklären, was das ist und wofür es gut ist. Ab und zu ein Versuch irgend etwas zu ergattern: Unser Tipp-Ex ist angeblich "interdit en Algérie". Gegen ein nettes Lächeln und paar Zigaretten kann Kirstin es wieder auslösen.

Nach der Devisendeklaration beginnt das Ganze jedoch von neuem. Wieder wird alles komplett umgedreht. Nur gehen die beiden diesmal nicht so pfleglich mit unserer Inneneinrichtung um - kleine Verluste sind bei solchen Aktionen wohl immer dabei. Schnell noch Geld tauschen und eine Autoversicherung abschließen, dann nichts wie weg. Erstmal raus hier, erholen von drei Stunden Streß.

In Béchar, der ersten großen Stadt, schließen wir eine Versicherung "tous les risques" ab, angeblich eine Vollkasko. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob das wirklich wahr ist, auf der Police können wir jedenfalls außer dem Datum nichts entziffern. Dafür ist sie mit 17 Mark für einen Monat wenigstens billig und erleichtert vielleicht in Deutschland die Beiträge der eigenen Kasko zurückzuerhalten. Ansonsten ist der arabische Schrieb eben ein nettes Souvenir.

Die 200 Kilometer bis Taghit, einer Oase am Rande des "Grand Erg Occidental" (großes westliches Sanddünengebiet), sind landschaftlich eintönig: langweilige "Hamada", Steinwüste. Abwechslung bringen nur vier Straßenposten: Erst dreimal Polizei, nur Pässe begutachten und etwas plaudern, ganz locker. Dann folgt eine weitere Zollkontrolle, schon über 100 km von der Grenze entfernt. Also Fassung bewahren, auch wenn es schwerfällt, und mit ansehen, wie alles ein drittes Mal durchstöbert wird.

Die Ankunft in Taghit entschädigt dafür voll und ganz. Aus der langweiligen Steinwüste geht es über einen kleinen Berg und vor uns liegt eine grandiose Kulisse: Direkt am Fuße von "La grande dune", mit der hier das Sandmeer der Sahara beginnt, liegt malerisch der verfallene Ksar. Daneben der neue Ort. Alles ist in das rote Licht der untergehenden Sonne getaucht. Im Tal davor der zu jeder Oase gehörige Palmengarten. Dattelpalmen sind hier die Grundlage der Landwirtschaft. Der Ort ist klein und macht einen außergewöhnlich friedlichen Eindruck.

Auf dem riesigen Campingplatz sind wir die einzigen Gäste. Der Tourismus in Algerien war noch nie besonders stark. Doch seit den Unruhen, die auf den drohenden Wahlsieg der fundamentalistischen "Islamischen Heilsfront" (Front Islamique du Salut, abgekürzt "FIS") folgten, sind die Besucherzahlen noch weiter zurückgegangen. In den ersten freien Wahlen am 26. Dezember 1991 erhielt die FIS einen Stimmenanteil von 47 Prozent. Doch bevor sie im zweiten Wahlgang die Mehrheit der Sitze erhalten konnte, kam es zum Putsch des Militärs. Mohammed Boudiaf wurde zum Präsidenten erklärt, um für einen Ausgleich zwischen Sozialisten und Islamisten zu sorgen. Man versprach sich von ihm einen Neuanfang, denn als ehemaliger Organisator gegen die französische Kolonialmacht war er bei allen Bevölkerungsschichten anerkannt. Doch im Juni 1992 wurde Boudiaf - vielleicht Algeriens letzte Hoffnung - von seinem Leibwächter ermordet. Er hatte es gewagt, das alte korrupte Regime anzuprangern. Massenhaft gingen junge Leute in den Untergrund, schlossen sich der FIS an und führen seither einen blutigen Guerillakrieg. Heute ist die FIS verboten, ihre Anhänger werden verfolgt. Zusammenstöße zwischen ihnen und der Polizei sind an der Tagesordnung.

Es waren aber keineswegs ausschließlich fundamentalistische Muslime, die der FIS ihre Stimme gegeben hatten. 30 Jahre Sozialismus und Einparteienherrschaft haben zu großer Unzufriedenheit und Armut im Volk geführt. Eine Arbeitslosigkeit von über 80 Prozent und akute Wohnungsnot sind besonders für die vielen Jugendlichen ein Problem. Die Hälfte der Bevölkerung ist unter 18 Jahre alt. Gerade unter ihnen ist die Wahl der FIS eher ein Ausdruck des Protests, denn die wenigsten wollen einen Staat nach den strengen Grundsätzen des Qur'an. Algeriens weitere Entwicklung ist noch völlig ungewiß. Kritische Beobachter schließen eine islamische Revolution nach iranischem Vorbild nicht aus.

Zu diesen politischen Unruhen, die sich hauptsächlich im Norden ereignen, kommt noch die Rebellion der Tuareg im Süden. Sie sind wohl die berühmtesten Saharabewohner und als "Blaue Männer" oder "Ritter der Wüste" bekannt. Das arabische Wort Tuareg (Einzahl "Targi") heißt soviel wie "die Verstoßenen". Sie selbst nennen sich dagegen "Imajeghen" (im Süden) und "Imuhagh" (im Norden), die "Freien", "Unabhängigen". Die Herkunft dieses berberischen Nomadenvolkes ist umstritten, da sie keine eigene ethnische Rasse bilden und nie einen eigenen Staat besaßen. Zu den Tuareg gehört, wer bestimmte soziale oder kulturelle Merkmale besitzt. Dies sind die gemeinsame Sprache (Tamaschek), die aus verschiedenen Dialekten besteht; das Tragen eines Gesichtsschleiers (Tagulmust) bei Männern; sowie die Zugehörigkeit zu der streng hierarchisch gegliederten Gesellschaft. Diese findet sich in ähnlicher Weise auch bei anderen Saharavölkern.

Sie gliedert sich in vier Gesellschaftsschichten: Die "Noblen" oder "Adeligen" besaßen traditionell die höchste wirtschaftliche und politische Macht. Sie basierte auf Raubzügen gegen Karawanen (in Notzeiten auch untereinander) und Abgaben anderer Gesellschaftsschichten. Die Adeligen bekamen aber auch Schutzgelder von Karawanen oder Oasen. Nur sie hatten das Recht, Kamele zu besitzen und zu züchten. Seit der Kolonisation sind sie jedoch nicht mehr die Herren in ihrem "Reich". Die Adeligen verloren ihre Machtposition in der Gesellschaft, da Abgaben und Raubzüge verboten wurden. Auch die Schutzgelder entfielen, da Karawanen und Oasen von nun an vom Militär der Kolonialherren beschützt wurden.

Zur Aristokratie gehörten auch die muslimischen Gelehrten und Ratgeber, die "Ineslemen" oder "Marabute". Die meisten Tuareg haben den islamischen Glauben aber nur sehr oberflächlich angenommen. Der Glaube an"Djinnen" (Geister) und übernatürliche Kräfte besteht weiter.

Den größten Teil der Tuareg-Bevölkerung bildeten die Vasallen, die "Imghad". Sie waren Kleintierzüchter, Hirten, Versorger der Kamele und Begleiter der Raubzüge und Karawanen. Sie mußten bis zur Kolonialisation regelmäßig Ernte- oder Geldabgaben an die Adeligen entrichten.

An unterster Stelle standen die Unfreien ("Iklan", was "Schwarze" bedeutet), die auch Sklaven genannt wurden. Sie stammen aus der Zone des "Sudan" und wurden für die "niedere" Feldarbeit in der Sahara angesiedelt. Seit der Unabhängigkeit ist diese Leibeigenschaft verboten. Die ehemaligen Sklaven konnten eigene, freie Stammesverbände gründen. Heute arbeiten sie auf der Basis von Lohnarbeit, allerdings sind ihre Löhne sehr gering, und ihre Arbeitsverträge werden meist nur befristet ausgestellt. Trotzdem gibt es viele, die mehr besitzen als die Nomaden.

Durch Kolonisation und Unabhängigkeit der Saharastaaten geriet die traditionelle Gesellschaftsstruktur der Tuareg kräftig ins Wanken. Heute existiert sie nur noch ansatzweise. Die Regierungen der Sahelstaaten werden seit deren Unabhängigkeit von Schwarzafrikanern gebildet. Sie haben jetzt die politische Macht über die Tuareg (also genau umgekehrt wie in ihrer alten Gesellschaftsordnung), diese fühlen sich ihnen als Weiße jedoch überlegen. Auch dies ist ein Grund für die Tuareg-Rebellion in jüngster Zeit.

Ebenso die Grenzsituation: 1884/85 trafen sich auf der sogenannten "Berliner Kongo-Konferenz" die Vertreter der Kolonialmächte, um Afrika neue Grenzen zu geben. Mehrere hundert autonome Kleinstaaten und Königreiche wurden in 40 Kolonien aufgeteilt, die nicht den Interessen der Bewohner, sondern denen der Kolonialmächte entsprachen. Bei der Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten in der Mitte dieses Jahrhunderts wurden diese Grenzen so übernommen. Diese willkürlich mit dem Lineal gezogenen Linien zerteilen die Stammes- und Weidegebiete der Tuareg. Die Karawanen haben mit Zollformalitäten und Handelsgesetzen zu kämpfen. Seitdem versuchten besonders die Regierungen von Algerien und Mali verstärkt, die Nomaden seßhaft zu machen, z.B. durch Zwangseinschulung der Kinder. In Mali wehrten sich die Tuareg mit Waffengewalt dagegen. Für mehrere Jahre kam es in den 60er Jahren zu erbitterten Kämpfen mit der Armee. Zehntausende flohen nach Algerien.

Nach den Dürreperioden in den 70er und 80er Jahren wanderten viele Tuaregmänner als Gastarbeiter in die Städte oder auf die Erdölfelder ab. Viele folgten auch Gadhafis Angebot und traten in seine Armee, die "Islamische Legion", ein. Dürren sind an sich in der Sahara nichts Besonderes, aber wegen der relativen Überbevölkerung und dem knappen Weideangebot bleibt den Tuareg nicht mehr die Möglichkeit, mit ihrem Vieh in bessere Gebiete abzuwandern. Daher sind die Auswirkungen heute wesentlich gravierender als in vergangenen Zeiten. Viele Tuareg nahmen auch ihre gewohnte Tätigkeit als Karawanenhändler wieder auf. Sie schafften subventionierte Lebensmittel aus Algerien in die Lager der Dürreflüchtlinge in Mali und Niger. Die algerische Regierung warf ihnen Schmuggel und Waffenhandel vor. Sie wurde der Tuareg-Flüchtlinge im Lande immer überdrüssiger. 1986 versuchte man, das Problem zu lösen, indem man Tausende von ihnen einfach über die Grenze schaffte und in der Wüste aussetzte.

1989 erklärten sich die Regierungen von Mali und Niger zur Rückführung ihrer Flüchtlinge bereit, da ihnen finanzielle Unterstützung von internationalen Hilfsorganisationen zugesagt wurde. 20 000 Tuareg kehrten zurück und wurden in Notlagern untergebracht. Die Gelder für sie kamen jedoch nie dort an, sondern versickerten in den Taschen korrupter Beamter. Die Tuareg wurden vergessen. Deshalb unternahmen sie im Mai 1990 einen Protestangriff auf einen Polizeiposten des größten Flüchtlingslagers in Niger. Die Armee rächte dies mit einem Massaker: Zwischen 600 und 2 000 Opfer werden geschätzt, zumeist Frauen und Kinder. Auch in Mali protestierten die Tuareg immer stärker gegen ihr Schicksal, doch das Militär griff hart durch. Laut Amnesty International wurden im August 1990 Hunderte von Tuareg verhaftet und in Straflager interniert. 55 Männer, Frauen und Kinder wurden öffentlich hingerichtet. Der Protest ist immer militanter geworden. Schließlich hat die Regierung die Kontrolle über die nordöstlichen Landesteile verloren und diese zum militärischem Sperrgebiet erklärt.

Im Niger gründeten die Tuareg 1992 die "Front de Libération de l'Air et de l'Azaouck", die "FLAA". Sie bezeichnet sich als erste "Nomadenguerilla". Ihr Ziel ist ein autonomes Gebiet mit "nomadischer Tradition" im Nordniger. Wenn ihnen aber die Zusammenarbeit mit den Tuareg aus Mali gelingt, wollen sie für eine eigenständige "République Touaregue" kämpfen. Dies wäre der erste Tuaregstaat in ihrer Geschichte.

In Mali, Niger und Südalgerien kommt es in letzter Zeit immer öfter zu Überfällen auf Touristen. Die Tuareg rauben, was sie für ihren Kampf benötigen: Geld und Fahrzeuge. Aber sie wollen damit auch die ihnen verhaßten Regierungen schädigen. Es gibt viele Gerüchte über getötete Touristen, auch darüber, daß das Militär daran nicht ganz unschuldig sei. Eine Saharadurchquerung ist im Moment also eine riskante und nicht zu empfehlende Sache - egal ob durch Mali oder durch den Niger.

Im modernen Teil von Taghit gefallen uns vor allem die Malereien, die auf fast jeder größeren Wand zu finden sind. Die Laden- und Restaurantbesitzer pinseln ihre Werbung direkt auf die Mauer. An anderen freien Flächen befinden sich Gemälde von teetrinkenden Beduinen, von Palmenhainen im Sonnenuntergang oder von Skifahrern in den Dünen. Abfahrtslauf im Sand ist hier ein durchaus verbreitetes Hobby.

Dann erforschen wir den alten Ksar. Ksare sind im gesamten Siedlungsgebiet der Berber - also vom Atlantik bis Libyen - verbreitet. Stets handelt es sich dabei um befestigte Dörfer, die oft einen ganzen Stamm oder Familienclan beherbergen. Der Ksar von Taghit ist wie ein großes Labyrinth aus Lehm und Palmstämmen, Gänge kreuz und quer, unter- und übereinander. Es erinnert uns an einen Ameisenhaufen, nur die Ameisen, sprich Menschen, fehlen. Die Hauptgänge führen alle zur Mitte, zur Moschee. Die meisten Gänge sind dunkel, ebenso sieht es in den Häusern aus: alles finster. Nur manchmal läßt ein Loch, das als Fenster dient, einen schwachen Lichtstrahl hinein. Immer wieder versuchen wir, uns vorzustellen, wie es wohl ausgesehen haben mag, als der Ksar noch bewohnt war. Als noch Kinder in den engen Gassen spielten und relativ viele Menschen auf so engem Raum lebten. Einige Wohnungen sehen fast so aus, als wären sie gestern erst verlassen worden. Ein alter Topf steht noch auf der Feuerstelle, einige Kleinigkeiten liegen herum. Einige Male denken wir, wir hätten uns verlaufen. Aber irgendwie landen wir immer wieder bei der Moschee in der Mitte. Sie wird noch immer genutzt, wie der Ruf zum Mittagsgebet über ihren Lautsprecher beweist. Ein anderes Mal endet der Gang als Sackgasse oder wir stehen plötzlich auf einer Dachterrasse. Das ganze System muß im Sommer hervorragend gegen die Hitze geschützt haben. Gleichzeitig bot es mit seinen dicken Mauern Schutz gegen Angreifer. Angeblich ist dieser Ksar schon über dreihundert Jahre alt, allerdings glauben wir nicht, daß aus dieser Zeit noch irgend etwas im Originalzustand steht. Auch jetzt, obwohl noch nicht allzu lange verlassen, ist er schon in einem recht verfallenen Zustand. Die Lehmbauweise ist nicht besonders witterungsbeständig und verlangt ständiges Ausbessern. Aufgegeben wurde der Ksar, weil die Häuser im neuen Ort mehr Komfort bieten. Strom wurde hier zwar noch gelegt, aber eine Kanalisation ließ sich in dieser Konstruktion nicht unterbringen. Heute ist nur noch ein Haus bewohnt, einige andere dienen als Ställe.

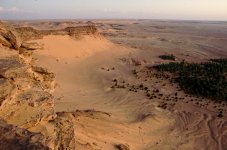

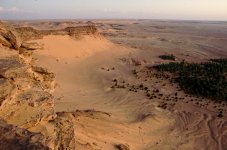

Am späten Nachmittag besteigen wir die "Grande dune". Der Aufstieg ist beschwerlicher als erwartet, wir sinken tief im weichen Sand ein. Das erste Dünental dient als Spielplatz für die Mädchen des Dorfes, der Abhang als Ski- und Rodelpiste für die Jungen. Oben angekommen, liegt in Richtung Osten nichts als Sand vor uns. Endlos...

In der Abendsonne hat er eine orangene, fast rote Farbe. Durch die tiefstehende Sonne und die langen Schatten bekommt das Sandmeer eine kontrastreiche Struktur, während es am Mittag fast wie eine ebene gelbe Fläche aussieht. Unsere Düne überragt die anderen um einiges. Dadurch hat man einen fantastischen Blick auf die unendliche Weite des Sandes, den es so nicht allzu oft gibt. Wie Wellen sehen die geschwungenen Dünen aus.

"Bahr bela ma" (Meer ohne Wasser) nannten es die arabischen Karawanenführer und verglichen ihre Reisen mit einer Seefahrt. Ziel war der "Sahel", das "Ufer", die im Vergleich zur Sahara relativ grüne, belebte Steppenlandschaft an deren Südrand. Den vor uns liegenden westlichen Erg werden wir zur Hälfte umrunden. Immer an seinem Rand entlang, von Oase zu Oase. Links Sand - rechts

Hamada.

Freitag, 06.11.92

Bei Beni Abbès beginnt das Tal des "Wadi Saoura", in dem zahlreiche Oasen liegen. Das Wadi ist im gesamten Verlauf mit Palmen bewachsen, was der Strecke den Namen "Straße der Palmen" eingebracht hat. Früher war dies ein wichtiger Karawanenweg in Richtung Schwarzafrika. Als Wadis werden Flußläufe bezeichnet, die zumeist ausgetrocknet sind und nur selten Wasser führen. Aber wenn es dann doch einmal regnen sollte, können sich reißende Ströme bilden. Da der völlig ausgedörrte Boden dieses Wasser nur sehr langsam versickern läßt, sammelt es sich und fließt im Wadi ab. Zum Teil ergießen sich regelrechte Sturzbäche mehrere hundert Kilometer weit, manchmal bis in Regionen, in denen es gar nicht geregnet hat. Daher auch das zunächst Verwirrung stiftende Sprichwort, "Es sind schon mehr Menschen in der Wüste ertrunken als verdurstet." Wadis sind in der Sahara sehr häufig - man hüte sich davor, in einem zu campieren.

Beni Abbès ist nicht besonders interessant, absolut fantastisch ist aber der Campingplatz mit Swimming-Pool. Mitten in der Wüste ein Pool mit Wasser in Trinkwasserqualität, noch dazu 28 Grad warm. Aus einer artesischen Quelle, das heißt, das Wasser kommt durch Druck im Erdinnern von alleine an die Oberfläche, wird es direkt in das Becken geleitet. Von hier fließt es weiter in die Palmerie zum Bewässern. Es handelt sich dabei um Grundwasser, das sehr langsam (manchmal bis zu tausend Jahre lang) durch die Gesteinsschichten gesickert ist und sich auf wasserundurchlässigen Schichten gesammelt hat. Durch das nachfließende Wasser aus regenreicheren Gebieten entsteht Druck - es wird nach oben gepreßt. Durch das langsame Versickern ist dieses Wasser besonders sauber und man kann nicht nur herrlich darin schwimmen, sondern es dabei gleichzeitig trinken.

Aber auch für die Dorfjungen ist dieser Pool eine Attraktion. Durch die Lücken in der umgebenden Mauer können sie bestaunen, was ansonsten streng verhüllt bleibt: Frauen mit offenem Haar, in knapper Kleidung oder gar im Badeanzug sind unter den Einheimischen in solch einem kleinen Dorf undenkbar. Gerade hier sind viele bis auf ein Guckloch für nur ein Auge völlig verschleiert.

Am Abend werden wir von den Besitzern des Campingplatzes zum Cous-Cous Essen eingeladen. Aber nicht nur das Essen ist gut, auch die Atmosphäre ist angenehm. Wir sind Gäste und werden dementsprechend zuvorkommend behandelt, allerdings ist alles irgendwie ruhiger, als wir es aus Marokko gewohnt sind. Wir stehen nicht ständig im Mittelpunkt, es ist vielmehr, als würden wir einfach dazu gehören. Wir empfinden diese Gastfreundschaft als sehr natürlich.

Noch einen Vormittag am Pool, dann fahren wir durch wunderschöne Dünenlandschaft bis Kerzaz, einem weiteren kleinen Oasendorf an der "Straße der Palmen". Ganz ähnlich wie in Taghit ist es direkt unterhalb großer Sanddünen gelegen. Kerzaz ist, wie die Mehrzahl der Saharaoasen, eine Wadioase. Zwar fließt im Wadi zumeist kein Wasser, aber darunter befindet sich ein unterirdischer Grundwasserstrom. Hier im Wadi Saoura kommt das Grundwasser vom nahen und regenreichen Saharaatlas, der Fortsetzung des marokkanischen Hohen Atlas. Da sich das Wadi schon ein tiefes Flußbett gegraben hat, müssen die Brunnen nicht mehr so tief gebohrt werden. Somit konnte das Wasser mit Ziehbrunnen gefördert werden, schon lange bevor die moderne Technik Tiefbrunnen ermöglichte. Das Dorf macht auf uns einen solch abgeschiedenen und unberührten Eindruck, daß wir uns gegen eine Ortsbesichtigung entscheiden.

Ein Stück weiter finden wir einen Schlafplatz ganz nach unserem Geschmack. Inmitten hoher Dünen, von der Straße aus nicht einsehbar und mit einer Zufahrt auf festem Untergrund. Bei Sonnenuntergang machen wir noch einen Spaziergang. Der Vollmond taucht die Dünenlandschaft in ein unheimliches, aber faszinierendes Licht. Immer wieder bewundern wir die geschwungene Form der Dünenkämme. Auf dem Rückweg sind unsere Fußspuren schon wieder fast verschwunden. Der stetig wehende Wind deckt alles innerhalb kurzer Zeit zu.

Sonntag, 08.11.92

Am nächsten Morgen betrachten wir die leichte Steigung, die wir auf dem Rückweg zur Straße hoch müssen, mit einiger Skepsis. Der Untergrund ist doch nicht so fest wie wir dachten, da wird der Bulli mit gut zwei Tonnen Gewicht seine Mühe haben. Also ganz zurück und mit viel Schwung und Vollgas im zweiten Gang hoch. Den Schwung verlieren wir rasch, jetzt bloß nicht stehenbleiben. So gerade schaffen wir die Steigung. Wir atmen durch - jetzt sind es nur noch ein paar Meter bis zur Teerstraße. Doch dummerweise fahren wir nicht genau denselben Weg wie gestern abend, sondern ein Stück weiter links. Ein verhängnisvoller Fehler - plötzlich werden wir langsamer, der Boden wird immer tiefer und "rien ne vas plus". Wir sitzen fest. Also aussteigen, schaufeln und schieben. Der Effekt ist aber sehr gering: Wir sitzen nur noch tiefer im Sand.

Auf der Straße nähern sich ein Trecker und ein Pick-up-Taxi. Wir winken und beide halten sofort an. Zehn Algerier springen von der Ladefläche, kommen zu uns und helfen, ohne groß zu fragen. Doch auch gemeinschaftliches Schieben hilft nichts. Für den Trecker ist es allerdings kein großes Problem. Wir befestigen das Abschleppseil an unserer Anhängerkupplung, und rückwärts werden wir auf die Straße geschleppt. Wir bedanken uns, wollen einige Zigaretten verteilen, doch alle sind schon wieder eingestiegen. Ein freundliches Winken, weg sind sie. Wir sind nicht nur heilfroh und glücklich, daß die ganze Aktion so flott ging, auch die selbstverständliche Art der Hilfe hat uns beeindruckt. Hier in der Wüste können Hilfe und Gastfreundschaft von lebenswichtiger Bedeutung sein und sind daher traditionell besonders stark ausgeprägt.

In Timimoun, dem Hauptort der Region, haben wir den südlichsten Punkt unserer Umrundung des Erg Occidental erreicht. Die Oase gehört zu den schönsten der nördlichen Sahara. Sie ist am Rande einer großen "Sebka" (Einbruchsenke) gelegen, die als Auffangbecken der Oasengärtenbewässerung dient. Das Grundwasser der Sahara enthält viel Salz, das aus den Gesteinsschichten ausgespült wurde. Durch die hohe Lufttemperatur verdunstet das Wasser auf den Feldern, das Salz bleibt zurück, der Boden versalzt und wird unbrauchbar. Daher muß er kräftig durchspült werden, um das Salz auszuwaschen. Dabei wird mehr Wasser verbraucht als beim eigentlichen Bewässern. Das "Entsorgen" dieses stark salzhaltigen Wassers stellt oft ein Problem dar. In Timimoun wird es zum Verdunsten in die Sebka geleitet, die daher wie ein ausgetrockneter Salzsee wirkt.

Auch der Ort selbst ist sehenswert: Die Gebäude sind alle ganz in Rotbraun gehalten. Nicht umsonst wird Timimoun "L'oasis rouge" genannt. Diese Farbe verdankt sie dem roten Lehm, aus dem die Ziegel hergestellt werden. Überall sieht man sie in der Sonne zum Trocknen liegen. Die Art der Architektur, deren Fassaden durch Pfeiler, Durchbrüche, Rippen, Zinnen, Torbögen und weiß getünchte Mauerteile aufgelockert sind, wird als "sudanesischer Baustil" bezeichnet. Der Begriff bezieht sich auf die südlich des Sahel gelegene Zone des Sudan. Dort herrscht diese Bauweise vor, und sie kam vermutlich durch die schwarzen Sklaven der Berber hierher. Die beiden schönsten Beispiele dieser Architektur sind die "Porte de sudan" und das "Hotel de l'oasis rouge" im Zentrum von Timimoun.

Zwischen Ort und Sebka liegen die Gärten und der Palmenhain. Erstaunlich, welch üppige Vegetation die Wüste hervorbringen kann, wenn nur reichlich Wasser vorhanden ist. Dieses Wasser ermöglicht erst Leben, Landwirtschaft und Tierhaltung inmitten der Wüste. Da kaum Regen fällt, können nur dort Menschen siedeln, wo Grundwasser entnommen werden kann. Das unfruchtbare Land wird zu fruchtbarem Ackerboden. Häuser werden in Oasen stets in höher gelegenen Teilen gebaut. In den tieferen Gebieten ist die Bewässerung wesentlich einfacher, da die Brunnen nicht so tief gegraben werden müssen. Dieses Land ist daher ausschließlich den Gärten vorbehalten.

Hier in Timimoun wurde das Grundwasser in früheren Zeiten durch das ausgeklügelte System der "Foggaras" gewonnen. Durch diese unterirdischen Stollen wird das Grundwasser wie durch Drainagerohre in die Oase geleitet. Voraussetzung für dieses System ist eine schräge Oberfläche des Geländes, damit das Wasser im Stollen fließen kann. Den Verlauf des Stollens können wir in Timimoun an den zahlreichen Erdhaufen erkennen, die wie Maulwurfshügel in einer langen Reihe quer durchs Dorf laufen. Diese senkrechten Einstiegsschächte waren sowohl zum Anlegen als auch zum Reinigen des wasserführenden Stollens nötig. Ständig mußte er von Erde gereinigt werden, damit er nicht verfiel. Früher war beides Aufgabe der schwarzen Sklaven - heute verfallen die Foggaras immer mehr.

Die Verteilung des Wassers ist genau geregelt. Vom Brunnen wird es zunächst in einem Becken gesammelt. Von dort wird es über kleine Kanäle, die oft aus Lehm gebaut sind, zu den einzelnen Gärten geleitet. Die jeweilige Wassermenge ist genau berechnet. Kleine Tore, die wie Rechen aussehen, teilen den Kanal in mehrere gleichgroße Leitungen. Je nachdem wie groß die Wasserrechte eines Oasenbauern sind, bekommt er ein oder mehrere solcher Tore zugeteilt. Auch die Tage, an denen Wasser in die Gärten geleitet wird, sind genau festgelegt. Darüber und über die Entrichtung der Wassergebühren wacht ein Wassergericht mit dem Vorsitzenden "Amin al-ma", dem "Verwalter des Wassers".

Jeder Oasenbauer hat seinen eigenen kleinen Garten, auf den er sehr stolz ist. Beim Spazierengehen werden wir oft herangewunken und zum Begutachten herumgeführt. Wir sind immer wieder überwältigt von der Vielfalt der Pflanzen und der Menge der Dattelpalmen. Die Gärten werden auf drei Etagen genutzt. Auf dem Boden wachsen kleinwüchsige Pflanzen wie Getreide, Gemüse, Gewürze, Tabak und Minze für den Tee. Fruchtbäume wie Feigen, Orangen, Oliven, Mandeln und Aprikosen bilden die nächste Ebene, die auch den wichtigen Schatten und Windschutz bietet.

Die Dattelpalme ist die dritte und oberste Ebene. Für viele Menschen in der Sahara bedeutet sie die Existenzgrundlage. Nach einem alten Sprichwort gehört "ihr Kopf ins Feuer, ihre Füße ins Wasser". Von allen Pflanzen braucht sie das meiste Wasser, verträgt jedoch auch Salzwasser. Ihr Holz wird zum Bauen, die Palmwedel zum Herstellen von Seilen, Matten, Körben oder als Brennmaterial verwendet. Die Dattelkerne eignen sich zum Auspressen von Öl, zerrieben als Kaffee-Ersatz oder als Futter für Esel und Kamele. Als Tierfutter werden auch die niedrigeren Dattelqualitäten verwendet, die man als "Kameldreck" bezeichnet.

Datteln sind eins der Grundnahrungsmittel der Saharabevölkerung. Die edelsten Sorten sind begehrte und teure Handelsprodukte, sie heißen "Deglet an-nour", "Finger des Lichts". Der Prophet Muhammad nannte sogar eine seiner Frauen so. Früher spielten Datteln eine wichtige Rolle im Tauschhandel zwischen den Oasenbewohnern und den Nomaden. Datteln, Getreide, Salz sowie Vieh und dessen Wolle, Felle und Dünger wurden untereinander getauscht. Seßhafte Oasenbewohner und Nomaden tauschten jeweils das, was ihnen zum Leben fehlte; sie waren voneinander abhängig. Heute ist dies nur noch in den abgelegensten Gebieten der Sahara so. Ansonsten übernehmen LKW und Flugzeuge den Transport. Die Karawanen der Nomaden werden immer seltener.

Gemeinsam mit zwei anderen Deutschen, die mit ihrem alten Kadett in Richtung Südafrika unterwegs sind, wollen wir den "Circuit de Timimoun" fahren. Diese 70 Kilometer lange Rundfahrt führt zum größten Teil am Steilabhang der Sebka entlang. Allerdings behaupten alle Einheimischen einheitlich, sie wäre nur mit Allradantrieb zu schaffen. Da die Kadettfahrer Sandbleche dabei haben, beschließen wir, es einfach zu versuchen.

Nach der versandeten Einfahrt in die Piste geht es erstmal auf scharfkantigem und steinigen Untergrund problemlos voran. Dann die ersten Sandfelder, also ordentlich Schwung und durch. Die Piste führt nun unmittelbar am Abhang zur Sebka entlang. Mehr als 70 Meter tief geht es fast senkrecht hinunter. Immer wieder bieten sich herrliche Ausblicke auf Dörfer mit grünen Oasengärten, auf verfallene rotleuchtende Ksare und weißschimmernde Marabute - Grabmale von Personen, die als heilig verehrt werden. Eigentlich dürfte es im Islam gar keine Heiligen geben, da der Qur'an dies untersagt. Aber trotzdem sind Marabute, gerade in Wüstengegenden, immer wieder anzutreffen. Dahinter leuchten die orangefarbenen Sanddünen in der untergehenden Sonne. Direkt am Steilabhang schlagen wir unser Nachtlager auf. Fast schon mit Bilderbuchromantik: Lagerfeuer, klarer Sternenhimmel und Vollmond.

Am nächsten Morgen ist die Piste zunächst kein Problem. Doch plötzlich stehen wir vor einer riesigen Sandverwehung - Durchfahren ist absolut unmöglich. Zu Fuß entdecken wir eine Abzweigung, von der man im großen Bogen die unpassierbare Stelle umfahren kann. Nach einem kurzen Stopp an einem Aussichtspunkt haben wir die Abfahrt ins Tal erreicht. Sie ist das schwierigste Stück der ganzen Rundfahrt: lange Sandfelder und eine tiefe Fahrspur mit dicken Steinen machen uns zu schaffen. Doch nachdem wir die Spur gleichmäßig mit Steinen präpariert haben, klappt es ganz gut. Ohne Gefälle wäre allerdings schon längst Schluß gewesen. Als es nach der Abfahrt wieder bergan geht, haben wir für den tiefen Boden nicht genug Schwung. Zum ersten Mal auf der Rundfahrt stecken wir fest. Aber auch der Kadett hat sich eingebuddelt. Jetzt heißt es: allen Sand wegschaufeln, Sandbleche drunter und anfahren. Nach fünf Metern wieder dasselbe Spiel, und wieder fünf Meter. Doch jetzt ist die Steigung überwunden, und im dritten Anlauf schaffen wir es bis auf festen Untergrund.

Die Rückfahrt durch die Sebka ist dagegen relativ unproblematisch. Ab und zu ein Sandloch, aber ohne weiteres Steckenbleiben erreichen wir Timimoun.

Dort bleiben wir noch zwei Nächte und verbringen unsere Zeit auf dem Campingplatz, im Café, im Ksar oder auf dem Markt. Die Auswahl an Obst und Gemüse läßt keine Wünsche offen. Die Versorgungslage ist längst nicht so schlecht, wie wir befürchtet hatten. Die Dinge zum täglichen Leben sind überall und reichlich erhältlich, noch dazu zu günstigen Preisen. Nach ausländischen Waren herrscht jedoch eine wesentlich größere Nachfrage, als die wenigen Importe decken können. Durch das geringere Angebot an Importwaren könnte man im ersten Moment denken, Algerien wäre ärmer als Marokko. Doch das Gegenteil ist der Fall, das statistische Bruttosozialprodukt pro Einwohner ist viermal so hoch wie in Marokko. Hauptsächlich liegt dies an den Erdöl- und Erdgaseinkünften. Sie machen etwa 90 Prozent der Exporteinnahmen aus. Daher ist Algerien auch von den Energiepreiseinbrüchen besonders stark betroffen.

Freitag, 13.11.92

360 Kilometer sind es bis El Golea, der nächsten größeren Oase. Die Straße ist auch hier gut ausgebaut und wenig befahren. Nur ein Stück von fast 50 Kilometern Länge bringt uns fast zum Verzweifeln. Es reiht sich ein tiefes Schlagloch ans andere. Erst als wir die "Transsaharienne", die Straße, die von Algier nach Tamanrasset führt, erreichen, wird der Zustand wieder besser.

Als wir nach El Golea hineinfahren, werden wir und unsere gesamte Einrichtung gehörig durcheinandergeschüttelt. Wir haben einen "Ralentisseur", eine Welle in der Straße, die die Autos zum Langsamfahren zwingen soll, übersehen. Diese bis zu 20 Zentimeter hohen "Geschwindigkeitsbrecher" finden sich an fast allen algerischen Ortseinfahrten.

Der Ort kann uns trotz des schönen Ksars nicht sonderlich begeistern, daher fahren wir schon am Nachmittag weiter. Jedoch nicht ohne zuvor unseren Wasservorrat aufzufüllen, denn El Golea hat das beste Wasser der ganzen algerischen Sahara. Man kann hier auch Mineralwasser in Plastikflaschen kaufen; das wäre allerdings Unsinn, denn es ist dasselbe wie in der Leitung.

El Golea war ein wichtiger Vorposten der Franzosen, als diese versuchten, die Oberhoheit über die Zentralsahara zu erlangen. 1864 begannen sie, ein Fort zu bauen. Von hier aus wagte man den Vorstoß Richtung Süden. Doch der endete als Desaster: Die Tuareg erfuhren von dieser Aktion und lockten die fast hundert Soldaten in einen Hinterhalt. Nur sechs von ihnen überlebten. Für die nächste Zeit traute sich kein Europäer über El Golea hinaus.

Erst kurz nach der Jahrhundertwende brachten die Franzosen den Süden unter ihre Kontrolle. Gegen die schwer bewaffneten Soldaten hatten die Tuareg mit ihren Schwertern und Lanzen letztlich keine Chance. Im Norden hatten die Franzosen zuvor ähnliche Probleme. 1830 nahmen sie Algier ein. Damit war der erste Schritt auf dem Wege zur Kolonisation Nordafrikas getan. Zu dieser Zeit, die Industrialisierung befand sich in Europa auf dem Vormarsch, war es profitabel, sich fremde Länder einzuverleiben. Vorrangiges Ziel war es, Bodenschätze und Rohstoffe zu sichern. In Algerien war dies zugleich das Ende der osmanischen Herrschaft, was auch von Arabern und Berbern gern gesehen wurde. Doch die weitere Eroberung klappte keineswegs reibungslos. Vor allem die Kabylen, ein berberisches Bergvolk im Hinterland von Algier, widersetzten sich der Besatzungsmacht. Dort kam es in den nächsten 20 Jahren zu zahlreichen verlustreichen Kämpfen. Berber und Araber führten einen Partisanenkrieg, die Franzosen rächten sich an der Zivilbevölkerung. Als der Norden des Landes 1848 fest in französischer Hand war, glichen weite Landstriche einem Trümmerfeld.

Die Franzosen machten Algerien jedoch nicht zur Kolonie, wie das bei vielen anderen Ländern zu dieser Zeit üblich war. Sie erklärten es zu einem Teil des Mutterlandes, bauten eine französische Verwaltung auf und unterteilten es in Departements. Algerische Bauern wurden enteignet und vertrieben, wodurch es immer wieder zu Aufständen kam. Französische Großgrundbesitzer sollten Algerien zu einem Exportland für Agrarprodukte machen. Französisch wurde zur Staatssprache, Arabischunterricht und arabische Zeitungen wurden verboten. Franzosen und Araber lebten in zwei getrennten Welten, nur langsam konnten sich auch Algerier Zugang zur Bildung verschaffen. Am Ende der Kolonialzeit waren daher 90 Prozent der Algerier Analphabeten. Der Großteil sprach zwar etwas Französisch, konnte aber weder dies, noch Arabisch schreiben oder lesen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hofften auch die Algerier, die Unabhängigkeit zu erlangen. Es kam in der nordalgerischen Stadt Setif zu einer Massendemonstration gegen die Kolonialherren. Das Militär griff hart durch, 45 000 Menschen kamen ums Leben. Es bildeten sich Widerstandsgruppen, die sich zur FLN (Front de Libération Nationale) zusammenschlossen. Während die Nachbarländer Marokko und Tunesien ohne größere Probleme eigenständig wurden, begann in Algerien im November 1954 ein blutiger Krieg, der über sieben Jahre andauern sollte. Der Beginn dieses Krieges am 1. November wird noch heute als Nationalfeiertag gefeiert. Zahlreiche große Plätze in den Städten sind nach diesem Tag benannt.

Der Krieg wurde äußerst erbittert geführt, denn die Franzosen wollten die großen Erdölvorkommen nicht verlieren, die sie gerade entdeckt hatten. Die FLN erhielt vor allem von den verarmten algerischen Bauern Unterstützung. In der Schlußphase des Krieges kam es zu Terroranschlägen und Massakern. 1962 endete er mit der Unabhängigkeit Algeriens.

Der Neubeginn war äußerst schwierig für das zerstörte Algerien, denn die meisten der mehr als eine Million Franzosen verließen das Land. Damit gingen fast alle, die eine gute Ausbildung hatten. Die gesamte Verwaltung war praktisch lahmgelegt. Die FLN übernahm nach einer Wahl die Macht und veränderte vieles nach sozialistischem Vorbild. Sie führte eine überzogene zentralistische Administration ein, deren Effektivität sich jedoch in Grenzen hielt. Bei einer Agrarreform enteignete man die französischen Grundbesitzer. Die algerischen Großgrundbesitzer, die ihr Land zum Teil erst nach dem Krieg zu Schleuderpreisen erworben hatten, konnten es jedoch behalten.

Verheerend wirkte sich der Streit um die Sprache aus. Französisch, die Sprache der verhaßten Besatzungsmacht, hätte man am liebsten verboten. Aber die Stellung des Französischen in Kultur, Bildung und Wirtschaft war zu übermächtig für diesen Schritt. So mußte man sie notgedrungen beibehalten. Noch heute sprechen die Menschen in Algerien besser Französisch als in den Maghreb-Nachbarländern. Nach 130 Jahren französischer Fremdherrschaft und Unterdrückung der eigenen Kultur findet Algerien nur langsam zur eigenen Identität zurück. Die Rückbesinnung auf eigene Werte, Kultur, Geschichte und Sprache, ohne dabei jedoch die Kolonialzeit vorbehaltlos zu verdammen, ist eine schwierige Gratwanderung. Das Erstarken der FIS zeugt von diesen innenpolitischen Schwierigkeiten. Ihre Anhänger fordern eine Abkehr von allem Westlichen, von allem was nicht den Regeln des Qur'an entspricht. Eine gefährliche, aber aufgrund der Geschichte nicht ganz unverständliche Entwicklung.

Hinter El Golea bestimmen mächtige Zeugenberge das Panorama. Sie sind die Reste früherer Gesteinsschichten, die durch die Erosion abgetragen wurden. In ihren Abhängen findet man im Kalkgestein immer wieder Abdrücke und Einschlüsse von Muscheln, Schnecken und anderem Meeresgetier. Sie sind der sichtbare Beweis für die riesigen Meere, die sich hier vor Jahrmillionen befunden haben.

Da wir die 260 Kilometer bis Ghardeia heute sowieso nicht mehr schaffen, halten wir in Hassi Touiel, etwa 100 Kilometer davor. Wir wollen sehen, was vom Hinweis im Reiseführer "kleiner Ort mit Campingmöglichkeit und Schwimmbecken an einer 31 Grad warmen Quelle" zu halten ist. Wir finden den Campingplatz nur nach einigem Suchen, ein Hinweisschild existiert schon lange nicht mehr. Dementsprechend ungepflegt ist der Platz, was jedoch durch den Swimming-Pool mehr als wettgemacht wird. Auch hier handelt es sich um artesisches Grundwasser, das herrlich klar und warm ist. Wir sind immer wieder überrascht, daß es in der Sahara so viele und schöne Bademöglichkeiten gibt, noch dazu mit solch guter Wasserqualität.

Sonntag, 15.11.92

Ghardeia gefällt uns auf Anhieb gut. Zusammen mit den umliegenden Städten Beni Isguen, Melika, Bou Noura und El Ateuf bildet sie eine "Pentapolis", eine Fünf-Städte-Gemeinschaft. Alle Siedlungen sind pyramidenförmig auf felsigen Hügeln am Rand des Wadis M'Zab errichtet. Sie haben zusammen über 150 000 Einwohner.

Hier leben die berberischen "Mozabiten", eine besonders strenggläubige islamische Sekte. Sie zählen sich zur Glaubensgemeinschaft der "Ibaditen", einer kleinen orthodoxen Gruppe, die sich von den Schiiten abgespalten hat. Im Jahre 758 gründeten sie sogar einen eigenen Staat. Allerdings wurden sie immer wieder verfolgt und vertrieben, da die übrigen Muslime die ibaditische Glaubensrichtung als Abweichung vom wahren Glauben ansehen. Die Mozabiten flohen in das unwirtliche Tal des M'Zab. Dort gründeten sie 1048 Ghardeia, heute der Hauptort der Pentapolis. Ihre Maximen sind Askese, Arbeit und religiöse Frömmigkeit. Eitelkeiten, Prunksucht, Luxus und Faulheit gelten als verwerflich. Das spiegelt sich auch in der Kleidung der Mozabiten wieder: schlichte, meist graue Gewänder bei den Männern, die Frauen im allesverhüllenden "Haik", der nur ein Auge freiläßt. Wir fragen uns immer wieder, wie sie sich überhaupt durch die belebten Gassen bewegen können, ohne alles anzurempeln.

Die Frauen leben hier nach besonders strengen Regeln meist in der Abgeschiedenheit des Hauses. Dies steht im Gegensatz zu den Freiheiten der Frauen anderer Saharavölker. Aber völlig falsch ist es, daraus auf einen niedrigen Status der Mozabitin zu schließen. Hält sie sich an die strengen religiösen und moralischen Anforderungen, genießt sie, wie die Frauen anderer Berberkulturen, eine hohe gesellschaftliche Stellung und viel Ansehen.

Die typische Sozialstruktur aller Berber besteht auch bei den Mozabiten. Eine Großfamilie, in der die Männer gleicher Abstammung sind, bildet einen sogenannten Clan. Mehrere Clans bilden einen Stamm. Ghardeia besteht aus zwei Stämmen, Beni Isguen aus drei. Im Gegensatz zu anderen Berbergesellschaften dürfen Mozabiten allerdings nur untereinander heiraten.

In den einst trockenen Tälern des Wadi M'Zab legten die Bewohner ausgedehnte Palmengärten an, die aus bis zu 60 Meter tiefen Brunnen bewässert werden. Früher zog ein Esel oder Kamel das Wasser über eine Seilwinde herauf. Heute erledigen dies immer öfter Dieselpumpen. Dabei besteht jedoch die Gefahr, daß zuviel Wasser gefördert wird. Dadurch sinkt der Grundwasserspiegel im Laufe der Zeit und die Brunnen vertrocknen.

Neben geschickten Oasenbauern sind die Männer des M'Zab auch als geschäftstüchtige Händler bekannt: Der "Souq" (Markt) ist der belebteste, den wir bisher auf unserer Oasenrundfahrt gesehen haben. Durch kleine Gassen, die vollgestopft sind mit Läden aller Art, erreicht man den zentralen Marktplatz. In den Häusern am Rand des Platzes sind Teppich- und Souvenirläden zu finden, in der Mitte bieten die Händler dagegen Waren für den täglichen Bedarf an; von Obst, Gemüse, Datteln in allen Qualitäten und Gewürzen bis hin zu Kleidung und diversem Kleinkram: Sicherheitsnadeln, Vorhängeschlösser, Batterien, Wäscheleinen, Babyschnuller, Musikcassetten, Zigaretten, Marlboro-Plastiktüten, Knöpfe, getrocknete Blüten, die als Zahnstocher dienen; außerdem Shechs in allen Farben. Diese mindestens drei Meter langen Baumwollschals schlingen sich die algerischen Männer zum Schutz vor Sand und Hitze kunstvoll um Kopf und Gesicht.

Stöbern und Begutachten machen hier richtig Spaß: Nie werden wir zum Kauf gedrängt, nie schwatzt man uns etwas auf. Die algerische Verkaufsstrategie ist eher zurückhaltend. Sie unterscheidet sich angenehm von der Art der Marokkaner, die hartnäckig versuchen, Dinge an den Mann oder die Frau zu bringen. Das Warenangebot läßt kaum Wünsche offen. In einem Autoladen entdecken wir sogar eine seit langem gesuchte Anti-Blend-Folie mit arabischer Schrift für unsere Windschutzscheibe. Ab sofort sind wir "Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes" unterwegs. Mit dieser Zeile ("Bismillah ar-rahman ar-rahim") beginnt jede Qur'ansure, außer der neunten. Uns gefällt nicht nur die kalligraphische Schrift gut, wir erhoffen uns von ihr auch einen gewissen "Besänftigungseffekt" auf Fundamentalisten.

Vom Marktplatz zieht sich die Altstadt den Hang hinauf, auf dessen höchstem Punkt das Minarett der Moschee gegen den Himmel ragt. Auffällig ist, daß die pastellfarbenen Häuser kaum Fenster haben, ein Zeichen dafür, wie wichtig hier die Privatsphäre ist. Große Schilder erinnern Touristen an das, was eigentlich selbstverständlich sein sollte: die Traditionen und Gebräuche der Einheimischen zu achten. Kurze Hosen oder Röcke sind ebenso ungern gesehen wie lange offene Haare oder das Fotografieren von Menschen, zumindest solange diese nicht ihr ausdrückliches Einverständnis gegeben haben. Trotzdem kommen wir uns hier nicht so sehr als Eindringlinge vor wie in manch kleinem Dorf. Die relativ vielen Besucher haben zu einer gewissen Offenheit geführt. Mit der Reglementierung will man erreichen, daß hiesige Sitten gewahrt bleiben.

Am Abend gehen wir ins Kino. Für 1,50 Mark eine willkommene Abwechslung im ansonsten nicht gerade üppigen Nachtleben. Erstaunlicherweise läuft ein Konzertfilm der Rolling Stones. Als wir hereinkommen, dreht sich jeder - aber auch wirklich jeder - nach uns um. Kein Wunder, Kirstin ist die einzige Frau hier. Der Großteil des Publikums sind junge Männer, viele mit Mozabiten-Käppi oder mit der typischen weiten Pluderhose. Auf der Leinwand hüpft Mick Jagger herum. In enger Stretchhose turnt er über die Bühne und zeigt, was er an Hüften, Hintern und Männlichkeit zu bieten hat. Ein Kontrast zu den Zuschauern, wie er größer wohl kaum sein könnte. Inmitten dieser streng islamischen Oase ein Film der Stones, die ein Paradebeispiel für freizügige, westliche Lebensart sind. Wir können es kaum fassen.

Anfangs ist es ganz ruhig im Kino. Nach einer Weile beginnen einige Fans mitzusingen, anscheinend sprechen sie aber kein Englisch. Jedenfalls ist es mehr Gegröle als Gesang. So ähnlich müßte es dann wohl auch klingen, wenn wir versuchen würden, auf Arabisch mitzusingen. Mit der Zeit kommt immer mehr Unruhe auf, und in einer Pause zwischen zwei Songs verläßt eine ganze Gruppe den Saal. Das wiederholt sich ab sofort bei jedem neuen Lied. Die Reihen, die zuerst noch gut gefüllt waren, werden merklich leerer. Ob es an dem für islamische Verhältnisse skandalösen Film liegt oder an der ständigen Unruhe oder ganz einfach nur an der miserablen Tonqualität - wir wissen es nicht. Trotzdem würden wir gerne erfahren, was hier so manch einer beim Anblick von Sexsymbol Jagger oder dessen kreischenden weiblichen Fans in knappen T-Shirts gedacht hat.

Die "Heilige Stadt" der Mozabiten Beni Isguen, die nur vier Kilometer von Ghardeia entfernt ist, konnte man früher gar nicht besichtigen und auch heute nur in Begleitung eines Führers. Aufgrund ihrer ständigen Verfolgung in früheren Zeiten sind die Mozabiten mißtrauisch gegenüber Fremden. Nachts müssen alle Besucher Beni Isguen verlassen. Wir werden sofort nach Durchschreiten des Stadttores von Mitarbeitern des Tourist-Office angesprochen. Entgegen unserer sonstigen Praxis treten wir diesmal also eine Stadtbesichtigung mit Guide an. Er vermittelt nicht nur Informationen zum Ort, sondern achtet auch darauf, daß die Besucher den vorgegebenen Weg nicht verlassen. Auf eigene Faust loszuziehen und bis in den letzten Winkel vorzudringen, ist nicht erwünscht. Eine Regelung, die wir durchaus verstehen und akzeptieren.

Der Besucherrundgang führt hinauf zu einem alten Wachturm, den wir besteigen können. Wir haben einen herrlichen Ausblick über Beni Isguen, Ghardeia und das ganze Tal des M'Zab. Endpunkt der Tour ist der Marktplatz. Hier läßt uns der Führer allein, denn in diesem kleinen Bereich haben Fremde auch ohne Führer Zutritt. Der Platz ist die eigentliche Hauptsehenswürdigkeit Beni Isguens. Da es in der Stadt weder Cafés noch Restaurants gibt, spielt sich hier das gesamte gesellschaftliche Leben ab. Am späten Nachmittag treffen sich die Männer des Ortes und lassen sich rings um den Marktplatz nieder. Man(n) tauscht Neuigkeiten aus oder beobachtet einfach das Spektakel in der Platzmitte. Ganz ähnlich wie in Essaouira bieten die Verkäufer ihre Waren an, indem sie damit umhergehen und jedem das gute Stück zeigen und den Preis laut ausrufen. Das Ganze findet jedoch in einer sehr angenehmen, ruhigen Atmosphäre statt. Frauen sind mal wieder kaum zu sehen. Selbst Einkaufen ist Männersache.

Das Prinzip des "gelenkten Tourismus" in Beni Isguen gefällt uns recht gut: Die Besucher bekommen die Möglichkeit den Ort und den Markt zu sehen, werden aber in ihre Schranken verwiesen. Die Bewohner können so ihre Privatsphäre wahren und erhalten nicht das Gefühl, "Ausstellungsstücke" zu sein. Sie können dadurch besser mit den Besucherströmen umgehen, was für die Besucher wiederum den Vorteil hat, daß sie "normaler" behandelt werden. Wir haben jedenfalls nicht das Gefühl, unerwünscht zu sein.

An unserem letzten Abend in Ghardeia wollen wir richtig gemütlich essen gehen. Das Lokal ist zwar etwas teurer als unser gewohntes Preisniveau, aber dafür ist die Auswahl erstaunlich groß. Drinnen erregt dann aber nicht so sehr das Essen unser Erstaunen, sondern das Publikum. Es ist ja schon überraschend, überhaupt einmal Frauen in einem Restaurant zu treffen, aber hier sind es auffallend viele, noch dazu ohne männliche Begleitung. Sie sind unverschleiert, noch nicht einmal mit Kopftuch, tragen dafür enge Jeans oder Minirock und sind geschminkt, wenn auch etwas arg grell. Zu ihnen gesellen sich einige Männer; die ganze Gruppe ist sichtlich gut gelaunt. Die Frage ist, wer hier wen mehr anstarrt: Wir sie, weil wir so etwas in Algerien noch nicht erlebt haben, oder sie uns, weil wir uns als Touristen hierher verirrt haben. Einen Moment vermuten wir, es könnte sich um Studenten handeln, die islamische Verhaltensregeln nicht so eng sehen. Aber in Ghardeia gibt es keine Uni. Außerdem zieht von Zeit zu Zeit mal ein Pärchen ab.

Beim Bezahlen kann sich Kirstin nicht die Frage verkneifen, ob dies denn "ein ganz normales Lokal" ist. Der Kellner grinst verschmitzt - ist es natürlich nicht. Mit einem Algerier, der am Tresen steht, kommen wir ins Gespräch. Er sei nur zufällig hier, sein Bruder sei Kellner. Als er merkt, daß wir daran interessiert sind mehr zu erfahren, lädt er uns in ein Teehaus ein, um uns "weitere Fragen zu beantworten".

Wir sind tatsächlich in einen Puff geraten. Kein richtiger natürlich, mehr so eine Art Kontaktbörse. Mohammed, unsere Bekanntschaft aus diesem Etablissement, meint, es seien keine richtigen Prostituierten, aber ganz umsonst gäbe es natürlich nichts. Das Lokal, das bis 1989 ein Restaurant der gehobenen Klasse war, ist heute ein Ort, an dem junge Männer und Frauen überhaupt mal Kontakt zueinander aufnehmen können. Die strenge Trennung der Geschlechter in der islamischen Gesellschaft verhindert dies normalerweise. Da sich so niemals "normale" zwischengeschlechtliche Umgangsformen entwickeln können, sind viele Männer unsicher in der Kontaktaufnahme zu Frauen. Das erklärt auch die manchmal etwas plumpe Anmache von Touristinnen. Denn diese bieten oft die einzige Gelegenheit, das Flirten zu "üben".

Bei einem Tee erzählt Mohammed, wie sehr die Männer- und Frauenwelt in dieser Gesellschaft getrennt sind, und daß jede Person wiederum verschiedene Persönlichkeiten besitzt. Ein Mann verhält sich zum Beispiel zu Hause ganz anders als auf der Arbeit oder im Café. "Sur la rue moustache, mais à la maison - non!" Auf gut deutsch: Auf der Straße hat der Mann das Sagen, zu Hause muß er kuschen. Gleichzeitig heißt dies aber auch, daß er in der Öffentlichkeit die von ihm erwartete Männerrolle stets zu erfüllen hat, ob er nun Lust dazu hat oder nicht.

Doch Mohammed ist überzeugt, daß sich dies alles ändern werde und eine Liberalisierung des Gesellschaftssystems unvermeidlich sei. In Anbetracht der starken Position der "Frères Muselman", der fundamentalistischen FIS, äußern wir Zweifel. Aber er antwortet, daß die FIS gar keinen so großen Rückhalt im Volk hat und langfristig sowieso keine Chance besitzt, weil ihre Anhänger von Polizei und Militär verfolgt werden. Er bezeichnet die Bluttaten der FIS sogar als eine Schande für den Islam und sagt, die Mehrheit der Bevölkerung würde so denken. Wir wollen wissen, welche Stellung die FIS im konservativen Ghardeia besitzt. Doch Mohammed lacht nur: Ghardeia sei so streng islamisch, daß die FIS hier einfach überflüssig sei und daher nur wenige Anhänger besitze. Wir hatten eher das Gegenteil vermutet, doch seine Argumentation erscheint einleuchtend.

Zuletzt kommen wir noch auf die Stellung der Frau zu sprechen, immer wieder ein heikles und keineswegs eindeutig klares Thema in islamischen Ländern. Das im Westen weitverbreitete Vorurteil, Frauen seien im Islam ständig unterdrückt und ohne Rechte, ist nicht ganz zutreffend. Im öffentlichen Leben haben die Frauen einen schlechten Stand, im familiären Bereich dagegen sieht das ganz anders aus. Die Rollen sind eindeutiger verteilt, man wird hineingeboren in dieses System. Viele halten es für biologisch bedingt und deshalb für ihr Schicksal. Aber längst nicht alle Frauen sind mit dieser Situation unzufrieden, auch wenn der Ruf nach Gleichberechtigung immer lauter wird. Von der männerdominierten Gesellschaft wird das immer wieder mit dem Hinweis auf den Qur'an abgelehnt, in dem die Rollen angeblich so festgelegt sind (Sure vier, Vers 34: "Die Männer stehen über den Frauen, weil Allah sie ausgezeichnet hat...").

Allerdings wird der Qur'an nicht überall so streng ausgelegt: In einigen Ländern, so in Tunesien und der Türkei, haben Frauen und Männer zumindest vor dem Gesetz annähernd gleiche Rechte (z.B. Recht auf Einehe, Wahlrecht, Scheidungs- oder Erbrecht). Auch in vielen Berberstämmen hat die Frau eine starke Position. Bei den Tuareg können sich die Frauen jederzeit und ohne Probleme scheiden lassen. Sie behalten einen Großteil des von ihrer Mutter geerbten Hausrates, der Mann erhält nur das Lebensnotwendigste. Wenn sie erneut heiraten, können sie sich ihren Ehemann frei wählen. Die Schichtzugehörigkeit der Kinder richtet sich nach der Mutter und nicht nach dem Vater.

Mohammed meint, daß es Frauen in islamischen Gesellschaften sogar besser als ihre Geschlechtsgenossinnen in westlichen Ländern hätten. Die einzige Aufgabe der muslimischen Frau sei die Familie und der Haushalt, ansonsten brauche (oder vielmehr darf) sie sich um nichts kümmern. Die materielle Versorgung sei Pflicht des Mannes. Frauen in westlichen Ländern dagegen hätten neben Familie und Haushalt häufig noch einen Beruf zu bewältigen, sie machten sich so zu Sklaven der Männer. Sicherlich hat er damit nicht ganz unrecht, aber die gesellschaftliche Trennung der Geschlechterwelten damit zu verteidigen, ist doch zu einfach.

Allerdings ist Mohammeds Schlußfolgerung aus dem Ganzen, daß dieses System eigentlich für Frauen und Männer mehr Nach- als Vorteile bringt, und es sich daher ändern werde. Wir fürchten dagegen, daß nicht alle Männer hier so denken. Die zunehmende Rückbesinnung auf traditionell islamische Lebensweisen läßt uns eher das Gegenteil vermuten.

Donnerstag, 19.11.92

Wir verlassen Ghardeia in Richtung Osten. Unser Ziel für heute ist El Oued, ungefähr 400 Kilometer entfernt. Eine Entfernung, die sich inzwischen als gut zu bewältigende Tagestour herausgestellt hat.

Die letzten 100 Kilometer vor El Oued geht die Straße mitten durch die Dünen des "Grand Erg Oriental", des großen östlichen Sanddünengebietes. Rechts und links der Straße nichts als Sand, oft genug auch auf der Fahrbahn. Dann wird diese Hauptdurchgangsstrecke eben zur Einbahnstraße. Räumfahrzeuge und jede Menge schaufelnder Algerier sind unterwegs. Wir kommen uns fast vor wie bei uns im Winter: Schneepflüge und Sand, der so hell ist, daß man ihn für Schnee halten könnte. Auch das Fahrverhalten auf Sand ist ähnlich wie auf Schnee.

Viel hatten wir über dieses Stück Straße gelesen, hatten hohe Erwartungen und uns einen Schlafplatz inmitten der Dünen gewünscht. Aber nun wird nichts daraus. Zwar ist die Fahrt durch das Sandmeer durchaus eindrucksvoll, auch wenn die Dünen längst nicht so hoch wie im Westlichen Erg sind. Aber die Schlafplatzsuche müssen wir ergebnislos abbrechen. Direkt neben der Straße ist der Untergrund schon so weich, daß wir ihn mit dem schweren Bulli unmöglich befahren können. Außerdem ist dieses Gebiet sehr dicht besiedelt. Es läßt sich kein ungestörter Platz finden.

Das Gebiet hier um El Oued nennt sich "Souf". Auf den ersten Blick erscheint die Bezeichnung paradox, da sie in der Berbersprache "Fluß" bedeutet, genau wie die arabische Bezeichnung der Hauptoase "El Oued". Doch gemeint ist hier einer der vielen saharischen Grundwasserströme, dem der Souf seinen Oasencharakter verdankt.

Immer wieder fahren wir an kleinen Siedlungen mit Palmengärten mitten im Sand vorbei. Seltsamerweise sieht man von weitem nur die Köpfe der Palmen aus dem Sand ragen. Denn hier bedient man sich einer eigenen Methode, die Palmen mit Wasser zu versorgen: Nicht das Wasser wird zu den Palmen gebracht, sondern umgekehrt. Das geht so gut, weil der Grundwasserspiegel hier ungewöhnlich dicht unter der Oberfläche liegt. Die Dattelpalmen werden in tief ausgehobene Trichter gepflanzt, so daß die Wurzeln das Grundwasser erreichen können. Die Souf-Landschaft bietet einen faszinierenden Anblick: Jeder dieser Trichter ist eine kleine Bilderbuchoase für sich. In ihr steckt die Arbeit von Generationen. Das Freihalten der Trichter von Sand ist eine endlose, mühselige Arbeit, da der Wind immer wieder neuen Sand hereinweht. Außerdem sinkt der Grundwasserspiegel im Laufe der Zeit, so daß die Krater immer tiefer ausgehoben werden müssen.

In diesen Trichtern kann man besonders viele Sandrosen finden. Diese skurrilen Gebilde bestehen aus siliciumhaltigem Gips, der durch Bodenfeuchtigkeit nach Jahren zu fantastischen, rosenähnlichen Formen auskristallisiert.

El Oued wird auch die "Stadt der tausend Kuppeln" genannt. Der Anblick des Stadtpanoramas ist beeindruckend. Endlos reihen sich Kuppeln aneinander, es müssen weit mehr als tausend sein. Praktisch jedes Hausdach besteht aus einer oder meist sogar mehreren Kuppeln. Selbst das kleine Häuschen für den Kassierer an der Tankstelle hat eine solche. Die Kuppeln schützen vor der Hitze und sollen ein schnelleres Auskühlen am Abend ermöglichen, denn El Oued befindet sich in einem der heißesten Gebiete der algerischen Sahara.

Heute ist Markt, das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Das Gedränge und Geschiebe ist gewaltig, der gesamte Souf muß hier zusammengekommen sein. Das heißt, die männliche Bevölkerung des Soufs: keine Frau ist weit und breit zu sehen. Das Angebot ist riesig, schon die Gemüseabteilung ist größer als die meisten anderen Märkte insgesamt. Dazu kommt noch ein großes Gebiet mit Kleidern, Haushaltsgegenständen und sonstigem Kleinkram, wie üblich schön sortiert. Jeder Einkäufer ist vollgepackt, bis er nichts mehr schleppen kann. Denn für die aus den umliegenden Dörfern angereisten Männer muß sich die Einkaufstour lohnen.

Von El Oued ist es nur ein Katzensprung nach Südtunesien, aber wir müssen wegen unserer Pässe sowieso nach Tunis im Norden, daher fahren wir weiter nach Nordalgerien. Dort sind die Schluchten des Aurès und Constantine unsere nächsten Ziele.

Am Nachmittag brechen wir auf, um bis Sonnenuntergang noch den Anfang der Schlucht zu erreichen. Die Sanddünen der algerischen Sahara liegen endgültig hinter uns. Wir kommen in gebirgigere Gegenden, und auch das Klima und die Vegetation ändern sich. Der Einfluß des nahen Mittelmeeres macht sich wieder bemerkbar. Das Aurès-Massiv ist ein Ausläufer des Atlas-Gebirges, das sich noch bis zum Tell-Atlas in Nordtunesien fortsetzt. Wir durchfahren eine Landschaft mit tiefen, ausgewaschenen Canyons in allen Farben von Blaßbraun bis Dunkelrot. Anfangs befinden sich noch einige Palmen und Gärten im Tal, später wird es immer karger und schroffer, die Besiedlung immer dünner. Über eine kleine Piste finden wir sogar einen traumhaft schönen und ruhigen Schlafplatz inmitten dieser bizarren Landschaft.

Tags drauf fahren wir die Schlucht weiter hoch. Der absolute Höhepunkt ist der Ort Roufi. Tief unterhalb der Straße hat der Fluß einen langen geschlängelten Canyon ausgewaschen. Am Ufer liegt der alte Ort Roufi, heute allerdings fast vollständig verlassen. Die Ortschaft "klebt" förmlich am Hang, einen Weg hinunter können wir nicht entdecken. Das ganze s-förmige Tal ist mit Dattelpalmen bewachsen. Es gibt einige schöne Plätze, von denen man den Canyon gut überblicken kann. Aber auch bei den Einheimischen sind diese Plätze bestens bekannt: Kaum wird unser Bulli gesichtet, machen sich auch schon die ersten Souvenirverkäufer auf den Weg zu uns. Das Mofa voller Teppiche kommt der erste angetuckert. Kaufen? Tauschen? Geld tauschen? Immer das gleiche Spiel, aber meistens eher nett als nervig. Bei einem der Verkäufer tauschen wir einen Kuli und ein Feuerzeug gegen "two petit Steine", wie der Mann mit seinen vielseitig-gebrochenen Fremdsprachenkenntnissen die hübschen Mineralien nennt.

Der restliche Weg bis Constantine kommt uns richtig ungewohnt vor: grünes Ackerland und große Städte, fast wie zu Hause. Sogar Ampeln gibt es wieder - nach über 2 000 Wüstenkilometern sehr gewöhnungsbedürftig.

Samstag, 21.11.92

Constantine mit seinen 600 000 Einwohnern schockt uns zunächst etwas. Endlose Autoschlangen und Menschenmassen, allgemeines Chaos. Das Zentrum ist zwar leicht zu finden, aber ein Parkplatz? - Fehlanzeige. Und wo schlafen? Wir finden zwar ein nettes Hotel, doch wissen noch immer nicht wohin mit dem Auto. Es irgendwo am Straßenrand abzustellen, ist uns zu unsicher. Nach langem hin und her beschließen wir, mitten in der Stadt im Auto zu schlafen. Die Nacht ist sogar halbwegs ruhig.

Wir lassen den Wagen stehen, als wir morgens zum Stadtbummel aufbrechen. Immerhin ist es jetzt ein recht belebter Platz, da müßte er eigentlich sicher sein.

Constantine ist eine einzigartig gelegene Stadt. Von drei Seiten umgibt sie eine tiefe Schlucht. Nur von Südwesten gibt es einen natürlichen Zugang. Über den teilweise fast 200 Meter tiefen Abgrund des "Oued Rhumel" sind fünf Brücken geschlagen worden, eine spektakulärer als die andere. Zum Teil sind sie freischwebend ohne Stützpfeiler. Die 1912 erbaute Hängebrücke "Sidi M'Cid" ist die eindrucksvollste. Sie ist 168 Meter lang und schwebt 175 Meter hoch über dem Rhumel-Tal. Wir überqueren sie zu Fuß - nichts für Leute mit Höhenangst! Leider ist der Weg, der unten im Tal entlangführt, heute wegen Steinschlaggefahr gesperrt.

Wegen dieser besonderen Lage ist das Plateau, auf dem heute Constantine liegt, seit Jahrhunderten besiedelt. Schon vor der römischen Zeit nutzte man den Vorteil, daß eine Siedlung hier leicht zu verteidigen ist. Der römische Kaiser "Konstantin der Große" ließ dann im vierten Jahrhundert n. Chr. die Stadt erbauen, die ihm noch heute den Namen verdankt. Die alte Kasbah am Rande der Altstadt wurde im Laufe der Zeit von den verschiedenen Besatzungsmächten genutzt. Römern, Byzantinern, Berbern, Arabern, Türken und Franzosen diente sie als Festung. Noch heute ist sie militärisches Sperrgebiet. Die Franzosen haben die Stadt nachhaltig verändert. Eine moderne Neustadt entstand, durch das Gassengewirr der Altstadt zog man gerade Straßen, die meisten alten Gebäude mußten Neubauten französischer Bauart weichen. In dieser Zeit hat Constantine sein orientalisches Flair verloren.

Uns begeistert nicht nur die Lage der Stadt, auch die Atmosphäre ist interessant. Der französische Einfluß ist nicht zu übersehen. Die Architektur und die Caféhäuser vermitteln das Gefühl, in Paris und nicht in Afrika zu sein. Croissants und Café au lait zum Frühstück verstärken diesen Eindruck. Die Frauen unterscheiden sich deutlich von ihren Geschlechtsgenossinnen im Süden. Kopftücher scheinen nur der älteren Generation vorbehalten zu sein, die jüngeren zeigen sich im westlichen Chic. Auch die traditionellen "Hammams", die türkischen Bäder, wurden durch moderne "Duschhäuser" abgelöst. In einer dieser öffentlichen "Douches" widmen wir uns dem Thema Körperpflege.

Wir kehren zum Auto zurück. Von wegen sicherer Platz: Ein Autoknacker hat sein Glück an unserer Heckklappe versucht. Er hat unser zusätzlich angebrachtes Vorhängeschloß herausgebrochen. Doch am normalen Schloß ist er dann gescheitert. Langsam aber steigt Ärger in uns auf: Etliche Leute stehen in der Nähe des Bullis herum, einige Straßenhändler direkt daneben schon den ganzen Vormittag. Aber keiner will etwas mitbekommen haben. Wir können den Verdacht nicht loswerden, daß sie einfach nichts gesehen haben wollen.

Gleich am nächsten Morgen machen wir uns auf die Suche nach einer kleinen Werkstatt. Die Mechaniker sprechen zwar kaum Französisch, verstehen aber rasch, daß sie uns die Halterungen für unsere Zusatzschlösser anschweißen sollen. Für die nächste Stunde liegt der Betrieb in der Werkstatt brach: Zwei der Mechaniker schweißen, der Rest steht begutachtend um uns herum. Die ganze Aktion kostet gerade mal vier Mark, und wir fühlen uns jetzt wesentlich sicherer.

In der letzten größeren Stadt vor der tunesischen Grenze wollen wir unsere letzten algerischen Dinare ausgeben. Doch an keiner der Tankstellen gibt es Diesel. Der Tankwagen soll irgendwann im Laufe des Tages eintrudeln. Insha'allah, fügen die Tankwarte hinzu. Es fällt uns gar nicht so leicht, alles in Lebensmitteln anzulegen. Direkt vor der Grenze gibt es wider Erwarten doch noch eine Tankstelle, doch jetzt haben wir keine Dinare mehr. Schade eigentlich, wo der Diesel hier mit umgerechnet 15 bis 20 Pfennigen so billig ist.

Die algerische Grenzstation ist unerwartet schön, fast wie eine Villa. Die Abfertigung wird ganz locker gesehen: ein kurzer Blick in das Auto und auf unsere Devisendeklaration, das war es schon. Unser Geld wird noch nicht mal nachgezählt - erstaunlich, nach dem Theater wegen möglichem Devisenschmuggel bei der Einreise.

nächstes Kapitel Glossar

zurück zur Startseite

Datenschutzerklärung

|